Hast du dich jemals gefragt, warum negative Gefühle dich manchmal vollständig überwältigen? Sie schleichen sich in deine Gedanken, verändern dein Verhalten und bestimmen plötzlich dein gesamtes Handeln. Doch diese scheinbar lästigen Emotionen erfüllen einen wichtigen Zweck.

Negative Gefühle sind nicht wirklich negativ. Sie fühlen sich nur unangenehm an. In Wahrheit schützen sie dich, warnen dich und helfen dir, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Ohne sie wärst du schutzlos.

In diesem Beitrag entdeckst du, wie du mit deinen negativen Emotionen umgehen kannst, ihren verborgenen Sinn verstehst und sie sogar in positive Energie umwandelst. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der Emotionen und lerne, wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst.

Inhaltsverzeichnis

Warum negative Gefühle lebenswichtig sind

Stell dir vor, du könntest keine Angst empfinden. Du würdest unbedacht über eine stark befahrene Straße laufen. Oder ohne Scham wäre es dir egal, was andere über dich denken. Die sozialen Folgen wären verheerend.

Emotionen und Gefühle, die sich unangenehm anfühlen, halten dich von Gefahren fern. Im Coaching nennen wir das “Vermeidungsmotivation” oder “Weg-von”-Motivation.

Das Problem: Viele negative Emotionen, die du heute spürst, dienen nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck. Sie haben dich in der Vergangenheit geschützt – von der Kindheit bis zurück in die Steinzeit – aber heute brauchst du diesen Schutz oft nicht mehr.

6 negative Emotionen aus einer wissenschaftliche Perspektive

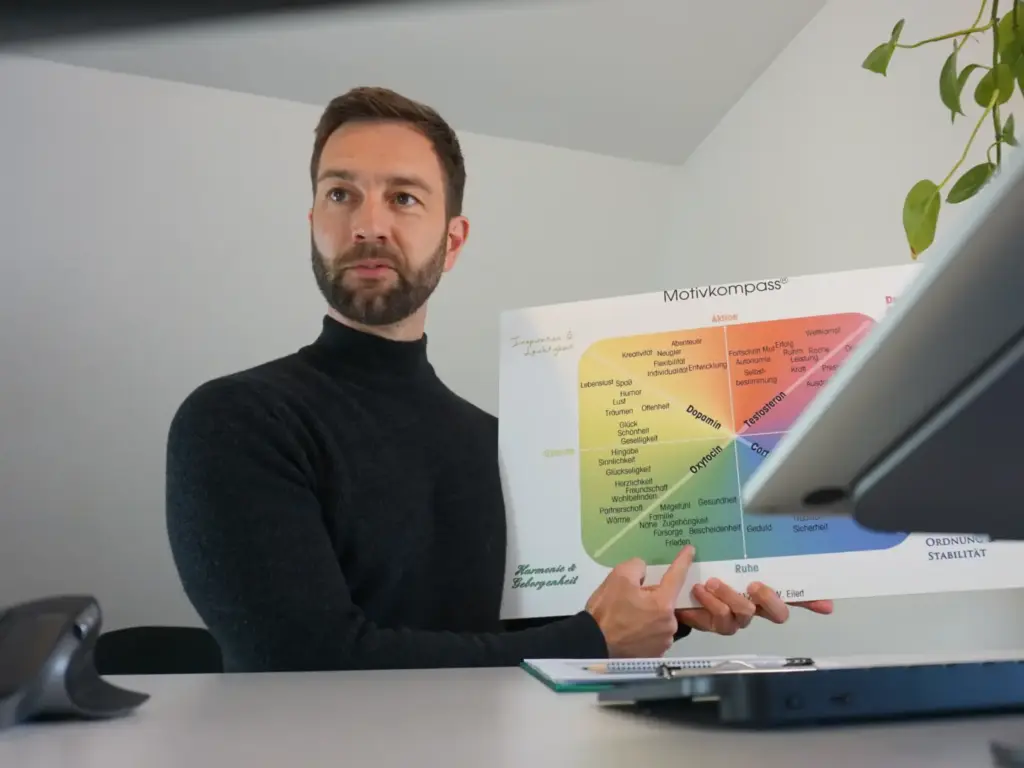

Ich orientiere mich bei der Beschreibung an den sechs negativen Primäremotionen des Mimikresonanz-Modells von Dirk W. Eilert*. Diese Emotionen hemmen dich und halten dich von bestimmten Verhaltensweisen ab.

Die Emotion Verachtung: Wenn dein moralischer Kompass ausschlägt

Kennst du das brennende Gefühl, wenn jemand deine moralischen Werte mit Füßen tritt? Verachtung lässt dich auf andere herabblicken, die etwas Unmoralisches getan oder schlechte Leistungen erbracht haben. Sie kann sich gegen andere richten – oder sogar gegen dich selbst. Wenn du mit deiner Leistung nicht zufrieden bist und dich nicht so akzeptieren kannst, wie du bist, dann ist Selbstverachtung oft die Reaktion.

Im Gegensatz zu anderen Emotionen zielt Verachtung direkt auf die Identität einer Person, nicht nur auf ihr Verhalten. Im beruflichen Umfeld kann sie sogar zu Entfremdung und Einsamkeit führen, wenn man sich beispielsweise nicht mit dem Unternehmen und seiner Kultur identifizieren kann. Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz fallen seltener in diesen Modus der Verachtung.

Angst: Dein natürlicher Schutzschild und verborgener Manipulator

Dein Herz rast. Deine Hände zittern. Schweißperlen bilden sich auf deiner Stirn. Angst entsteht, wenn du eine Bedrohung für dein körperliches oder seelisches Wohlbefinden wahrnimmst. Sie setzt Stresshormone frei, die dich vor Risiken bewahren und dich von Gefahrenquellen fernhalten.

Wie Rainer Mausfeld in seinem Vortrag “Warum schweigen die Lämmer” erläutert, verursacht Angst eine tiefgreifende Verunsicherung deines gesamten Gefühlslebens. Du erlebst zwei grundlegend verschiedene Formen: Die unmittelbare Angst (auch Furcht oder Realangst genannt) richtet sich nach außen – sie entsteht durch konkrete Ereignisse wie einen Grizzlybären, der plötzlich vor dir steht. Dein Körper reagiert instinktiv mit evolutionär bewährten Strategien: Kämpfen, Flüchten oder Erstarren.

Viel heimtückischer wirkt jedoch die diffuse Angst – eine in deiner Seele herrschende bange Erwartung ohne konkretes Objekt. Diese Zukunftsangst breitet sich unkontrollierbar in alle Richtungen deiner Psyche aus und setzt enorme psychische Energie frei. Als neurotische Binnenangst kreist sie um sich selbst, chronifiziert deine Stressreaktionen und schafft einen dauerhaften Traumamodus. Mit der Zeit gewöhnst du dich an diesen Zustand und akzeptierst ihn als “neues Normal”. Diese Form der Angst wird oft gezielt gestreut, um Macht auszuüben und ungesunde Abhängigkeitsstrukturen aufrechtzuerhalten.

Funktionale Angst entspricht der nach außen gerichteten Realangst – sie bezieht sich auf konkrete Situationen, schärft deine Sinne vor wichtigen Ereignissen und motiviert dich zur gründlichen Vorbereitung. Diese gesunde Form der Angst warnt dich vor echten Gefahren, löst angemessene Schutzreaktionen aus und klingt nach der Bewältigung wieder ab. Sie ermöglicht dir sogar Höchstleistungen, indem sie deine volle Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Herausforderung lenkt.

Dysfunktionale Angst hingegen ähnelt der diffusen, neurotischen Binnenangst. Sie überwältigt dich, ohne dass eine angemessene Bedrohung vorliegt oder steht in keinem gesunden Verhältnis zum tatsächlichen Risiko. Sie lähmt dein Denken, blockiert deine Handlungsfähigkeit und raubt dir deine Ressourcen. Diese Form der Angst wird chronisch, kreist unablässig in Gedankenschleifen und entzieht sich deiner bewussten Kontrolle. Statt dich zu schützen, schadet sie dir und hindert dich daran, dein volles Potenzial zu entfalten.

Frage dich bei überwältigenden Ängsten: “Was kann ich tun, um mich sicher zu fühlen und Manipulationsversuchen zu widerstehen? Ist meine Angst eine hilfreiche Realangst oder eine blockierende diffuse Angst?”

Die Emotion Ekel: Der unterschätzte Beschützer

Ein verdorbenes Lebensmittel. Ein unethisches Verhalten. Beide lösen Ekel aus – doch auf unterschiedliche Weise. Ekel schützt dich vor schädlichen Umwelteinflüssen in zwei Formen: physischer Ekel für deine körperliche Gesundheit und psychischer Ekel für moralische oder zwischenmenschliche Situationen.

Anders als bei Angst flüchtest du nicht selbst, sondern hältst das “verunreinigte” Objekt von dir fern. Während funktionaler Ekel dich vor Giftstoffen schützt, kann dysfunktionaler Ekel Veränderungen blockieren und deine persönliche Entwicklung hemmen.

Die Emotion Trauer: Der Weg zum Loslassen

Ein schmerzhafter Verlust. Eine enttäuschte Erwartung. Trauer durchflutet deinen Körper. Neurobiologisch wird dabei das Bindungshormon Oxytocin (auch als Kuschelhormon bekannt) unterdrückt – was erklärt, warum du dich bei Liebeskummer so sehr nach der verlorenen Person sehnst.

Tränen unterstützen den Prozess des Loslassens. Wenn du den Verlust nicht annehmen kannst, steckst du in einer dysfunktionalen Trauer fest. Frage dich dann: “Wie kann ich den emotionalen Wert, der für mich verloren gegangen ist, in meinem Herzen bewahren?”

Die Emotion Scham: Dein sozialer Regulator

Du bist erstarrt. Möchtest im Boden versinken. Scham entsteht, wenn du dich in sozialen Situationen bedroht fühlst oder dich selbst enttäuschst. Anders als Trauer resultiert sie aus der Selbstreflexion und führt oft zum sozialen Rückzug.

Bei Scham steigt dein Stresslevel messbar an – das Hormon Cortisol flutet deinen Körper. Du schützt deinen Ruf, indem du dich versteckst. Gleichzeitig hilft dir Scham, Fehler zu akzeptieren und dich bescheiden zu verhalten.

Neben der Emotion Scham existiert der traumatische Scham, der sich nicht auf einzelne Handlungen oder Situationen bezieht, sondern auf die Existenz des Menschen selbst. Er wird zur Grundstruktur der Identität und führt dazu, dass Betroffene sich in ihrem tiefsten Wesenskern als defekt und unwürdig erleben. Diese Form der Scham entsteht in der frühen Kindheit durch wiederholte Erfahrungen von Bindungsverletzungen, emotionaler Vernachlässigung oder Missbrauch.

Die Emotion Schuld: Dein moralischer Kompass

Ein schlechtes Gewissen plagt dich. Schuld entsteht, wenn du gegen deine eigenen inneren Werte und Prinzipien verstößt und anderen dadurch Schaden zufügst. Obwohl Scham und Schuld oft gemeinsam auftreten, bezieht sich Schuld nur auf dein Verhalten – nicht auf deine gesamte Identität.

Funktionale Schuld motiviert dich, den angerichteten Schaden zu reparieren und künftig im Einklang mit deinen Werten zu handeln. Führt sie jedoch zur Selbstbestrafung, wird sie dysfunktional. Der Ausweg: Verändere dein Verhalten.

Wie negative Emotionen das Denken und Handeln steuern

Ein kritisches Wort deines Chefs. Plötzlich überfluten dich Trauer und Resignation. “Ich bin nicht gut genug für dieses Team” – dieser negative Gedanke setzt sich fest und verändert dein Verhalten. Du vermeidest Risiken und ziehst dich aus Situationen zurück, die dir neue Chancen bieten könnten.

Andererseits können negative Emotionen zu impulsivem Handeln führen. Eine ärgerliche E-Mail deines Kollegen entfacht Wut in dir. Du möchtest sofort antworten, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Diese spontane Reaktion schadet dir häufig mehr, als sie nutzt. Solche negativen Gedanken können dich in eine Abwärtsspirale lenken.

Der erste Schritt zur Veränderung: Nimm diese emotionalen Impulse bewusst wahr. Mehr braucht es erstmal nicht. Reguliere sie, indem du beispielsweise einen Spaziergang machst, um die ersten negativen Energien abzubauen. Je öfter du dies übst, desto besser wirst du in schwierigen Situationen klar denken und angemessen handeln können.

Negative Gedankenmuster durchbrechen: 3 effektive Strategien

1. Gedanken und Emotionen überwachen

Trainiere, deine Gedanken und die damit verbundenen Gefühle zu beobachten. Schreibe negative Gedankenmuster auf und hinterfrage sie kritisch:

- Was passiert gerade in meinem Kopf?

- Warum verfalle ich gerade jetzt in dieses negative Gedankenmuster?

- Wie reagiert mein Körper auf meine Gedanken?

- Welche Emotion wird aktiviert?

2. Gedankenstopp einsetzen

Erkenne negative Gedanken, sage innerlich deutlich “STOPP” und wähle bewusst einen neuen Gedanken. Es geht dabei um das Unterbrechen des negativen Gedankenkarussells. Mit Übung kannst du sogar im Anschluss positive Gedanken und positive Gefühle entwickeln.

3. Gehirnbahnen umprogrammieren

Die regelmäßige Umstrukturierung von negativen zu positiven Gedanken kann tatsächlich deine neuronalen Verbindungen im Gehirn verändern. Dies erfordert Übung, Willenskraft und Durchhaltevermögen – aber es ist möglich. Dein Gehirn kann sich dein ganzes Leben lang verändern, indem es neue synaptische Verbindungen aufbaut und alte Verbindungen kappt (Neuroplastizität). Durch Neurogenese sterben nicht nur laufend Gehirnzellen ab. Das Gehirn ist auch in der Lage, neue Neurone zu bilden. Musik kann den Prozess der Umstrukturierung von negativen zu positiven Gedanken übrigens wirkungsvoll unterstützen.

Negative Emotionen kreativ nutzen: Von der Last zur Kraft

Wut kann eine kraftvolle Quelle der Veränderung sein. Wenn du wütend bist, spürst du den Drang, Hindernisse zu beseitigen. Nutze diese Energie für kreative Lösungen. Schreibe deine Ideen nieder oder arbeite an einem Projekt, das deiner Wut einen konstruktiven Ausdruck verleiht.

Auch Angst lässt sich positiv umwandeln. Statt dich von der Furcht vor einer wichtigen Präsentation lähmen zu lassen, kanalisiere diese Energie in die Vorbereitung. Erstelle eine beeindruckende Präsentation, die dir mehr Sicherheit gibt.

Manchmal brauchst du jedoch einfach eine Pause. Zwinge dich nicht zur Kreativität, wenn du emotional ausgelaugt bist. Negative Gefühle zu unterdrücken ist keine Lösung – nimm sie wahr und beobachte sie. Allein diese achtsame Betrachtung fördert deine emotionale Regulation.

Dein Weg zu emotionaler Balance

Negative Gefühle begleiten dich ein Leben lang. Das ist normal. Sie zu verstehen und für dich zu nutzen, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Lebensqualität. Möchtest du mehr über den Umgang mit deinen Emotionen erfahren?

Vereinbare jetzt ein kostenloses Kennenlerngespräch!

Nutze dein neu gewonnenes Wissen und lerne, wie du negative Gefühle in deine Stärke verwandeln kannst. Melde dich bei mir für ein unverbindliches Gespräch und erfahre, wie du deine speziellen Anliegen und Ziele erfolgreich angehen kannst.

Bildnachweis: Titelbild Nikolaos Dimou pexels.com

Buchempfehlungen* rund um das Thema “Negative Gefühle und Emotionen”