Warum reagieren manche Menschen in Stresssituationen mit Flucht, während andere wie erstarrt verharren? Weshalb fühlen wir uns bei bestimmten Stimmen sofort wohl, während andere uns instinktiv misstrauen lassen? Diese Fragen führen uns direkt zum Herzen der Polyvagal-Theorie – einer revolutionären Sichtweise auf unser autonomes Nervensystem, die unser Verständnis von Stress, Trauma und zwischenmenschlichen Beziehungen grundlegend verändert hat.

Inhaltsverzeichnis

Die Polyvagal-Theorie erklärt nicht nur, warum wir so reagieren, wie wir reagieren, sondern bietet auch konkrete Ansätze für ein bewussteres Leben und bessere Beziehungen. Von therapeutischen Anwendungen bis hin zu Führungskompetenzen – die Erkenntnisse der Polyvagal-Theorie revolutionieren verschiedenste Lebensbereiche.

Die Grundlagen der Polyvagal-Theorie

Der amerikanische Neurowissenschaftler Stephen Porges entwickelte in den 1990er Jahren die Polyvagal-Theorie, die auf einer detaillierten Analyse des Vagus-Nervs basiert. Dieser längste Hirnnerv durchzieht unseren gesamten Körper vom Hirnstamm bis hinunter zu den Bauchorganen. Porges erkannte, dass der Vagus-Nerv nicht nur ein einheitlicher Strang ist, sondern aus zwei anatomisch und funktionell unterschiedlichen Ästen besteht: dem dorsalen und dem ventralen Vagus-Komplex.

Diese Erkenntnis revolutionierte das bisherige Verständnis des autonomen Nervensystems. Während die traditionelle Medizin von einem dualen System aus Sympathikus (Aktivierung) und Parasympathikus (Entspannung) ausging, beschreibt die Polyvagal-Theorie ein hierarchisches System mit drei Ebenen der neuralen Regulation.

Die drei Ebenen des autonomen Nervensystems

Der dorsale Vagus-Komplex: Das System der Immobilisation

Der evolutionär älteste Teil unseres autonomen Nervensystems aktiviert sich in lebensbedrohlichen Situationen, wenn weder Kampf noch Flucht möglich erscheinen. Dieser dorsale Vagus-Komplex versetzt uns in einen Zustand der Erstarrung oder des “Totstell-Reflexes”. Menschen beschreiben diesen Zustand oft als Gefühl der Taubheit, des Abgeschnittenseins oder der völligen Überwältigung.

In der therapeutischen und Coaching-Praxis begegnen wir diesem Zustand häufig bei Menschen mit Entwicklungstrauma, die beschreiben, wie sie während belastender Ereignisse “wie gelähmt” waren oder sich “wie von außen beobachtet” fühlten. Diese Dissoziation stellt einen natürlichen Schutzmechanismus dar, der uns vor unerträglichen Erfahrungen bewahrt.

Das sympathische Nervensystem: Mobilisation für Aktion

Die mittlere Ebene unseres Nervensystems bereitet uns auf Kampf oder Flucht vor. Der Sympathikus aktiviert alle Körpersysteme, die für schnelle Reaktionen notwendig sind: Das Herz schlägt schneller, die Atmung wird oberflächlicher, die Muskeln spannen sich an. Diese Reaktion kennen wir alle – sei es vor einer wichtigen Präsentation, bei einem Streit oder in einer gefährlichen Verkehrssituation.

Porges betont, dass diese Aktivierung an sich nicht pathologisch ist. Problematisch wird sie erst, wenn sie chronisch wird oder sich in unpassenden Situationen zeigt. Menschen mit Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen kämpfen oft mit einem überaktivierten Sympathikus, der auch in sicheren Umgebungen Alarm schlägt.

Der ventrale Vagus-Komplex: Soziale Verbindung und Sicherheit

Die evolutionär jüngste und damit auch anfälligste Ebene ermöglicht uns soziale Verbindungen und das Gefühl von Sicherheit. Wenn der ventrale Vagus aktiv ist, können wir uns entspannen, kreativ sein und authentische Beziehungen eingehen. Unser Gesichtsausdruck wird weich, die Stimme moduliert und warm, der Blickkontakt natürlich.

Dieser Zustand der “sozialen Verbindung” bildet die Grundlage für Heilung, Lernen und persönliches Wachstum. Hier entstehen die Momente tiefer Verbundenheit – sei es in einer Therapiesitzung, einem Gespräch mit einem Freund oder beim Spielen mit einem Kind.

Der Vagus ist zudem ein zentraler Teil des sogenannten Social Engagement Systems (SES), das für soziale Interaktion benötigt wird. Dieses System verbindet die Regulation des autonomen Nervensystems direkt mit unserer Fähigkeit zu sozialer Verbindung und Kommunikation.

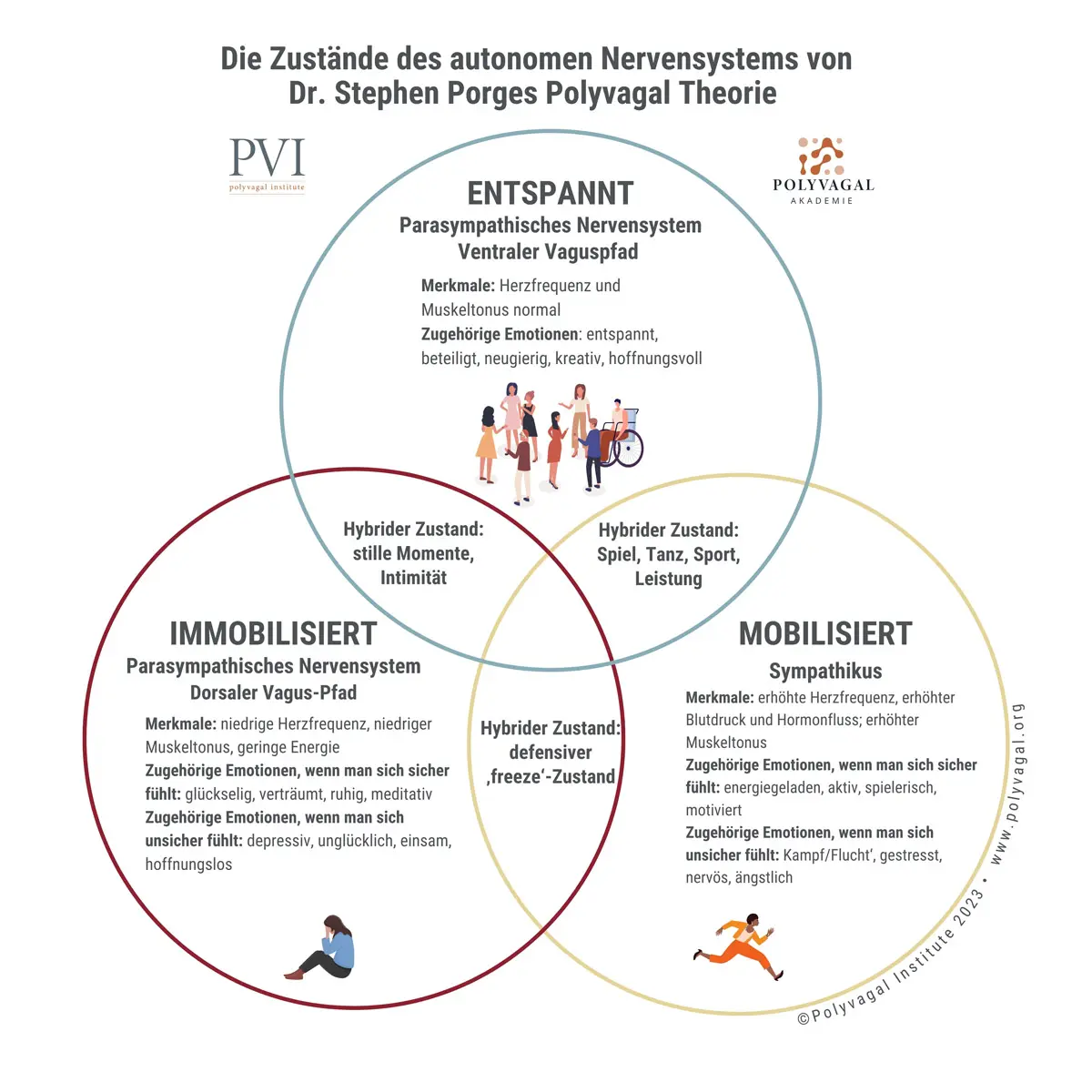

Die folgende Darstellung verdeutlicht die drei autonomen Zustände und ihre charakteristischen Merkmale – sowie die wichtigen Übergangsbereiche zwischen den Systemen:

Die vier Grundzustände des autonomen Nervensystems

Die drei Ebenen des autonomen Nervensystems arbeiten nicht isoliert, sondern können sich in verschiedenen Kombinationen aktivieren. Dies führt zu vier grundlegenden Zuständen, die maßgeblich davon abhängen, ob unser Körper die Umgebung als sicher oder gefährlich einstuft:

Bei wahrgenommener Sicherheit

- Sympathikus in Kombination mit ventralem Parasympathikus (Vagus) Dieser Zustand ermöglicht angenehme, förderliche Aktivitäten wie soziale Interaktion, Singen, Spielen oder Tanzen. Wir sind energetisiert und gleichzeitig entspannt – ein optimaler Zustand für kreative und soziale Aktivitäten. Das Nervensystem ist aktiviert, aber nicht alarmiert.

- Dorsaler in Kombination mit ventralem Parasympathikus (Vagus) Dies führt zu Zuständen des Wohlgefühls bei Passivität, beispielsweise beim Kuscheln, Ausruhen oder meditativen Momenten. Wir sind entspannt und gleichzeitig verbunden – ein Zustand tiefer Regeneration und Verbundenheit.

Bei wahrgenommener Gefahr

- Sympathikus (isoliert aktiv) Die klassische Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Das System mobilisiert alle Ressourcen für schnelle, energische Reaktionen. Dieser Zustand ist kurzfristig überlebenswichtig, wird aber problematisch, wenn er chronisch wird.

- Sympathikus in Kombination mit dorsalem Parasympathikus Dies aktiviert den Totstellreflex bei extremer Gefahr und Ohnmacht. Der Körper befindet sich in einem Zustand höchster Anspannung bei gleichzeitiger Erstarrung – ein Mechanismus, der in größter Gefahr überlebenswichtig sein kann, den Organismus aber in extremen Stress versetzt und auf Dauer gesundheitsschädlich ist.

Neuroception: Die unbewusste Wahrnehmung von Sicherheit

Ein zentrales Konzept der Polyvagal-Theorie ist die “Neuroception” – ein Begriff, den Porges prägte, um die unbewusste Wahrnehmung von Sicherheit oder Gefahr zu beschreiben. Unser Nervensystem scannt kontinuierlich die Umgebung nach Hinweisen auf Sicherheit oder Bedrohung, noch bevor unser Bewusstsein diese Informationen verarbeitet.

Diese Neuroception funktioniert über verschiedene Kanäle: Wir nehmen Gesichtsausdrücke wahr, hören den Tonfall einer Stimme, spüren die Körperhaltung unseres Gegenübers. Ein warmes Lächeln, eine ruhige Stimme oder eine offene Körperhaltung signalisieren Sicherheit und aktivieren unseren ventralen Vagus. Ein starrer Blick, eine gepresste Stimme oder eine angespannte Haltung lösen hingegen Alarmreaktionen aus.

Praktische Anwendungen in Therapie und Alltag

Entwicklungstrauma und Coaching: Neue Wege der Persönlichkeitsentwicklung

Die Polyvagal-Theorie hat sowohl die Trauma-Therapie als auch das Coaching revolutioniert. Besonders bei Entwicklungstrauma – jenen subtilen, aber prägenden Verletzungen aus der Kindheit – zeigt sich der Wert des polyvagalen Verständnisses. Entwicklungstrauma entsteht nicht durch einzelne dramatische Ereignisse, sondern durch chronische Erfahrungen von Unsicherheit, emotionaler Vernachlässigung oder inkonsistenter Betreuung.

Im Coaching wird deutlich, dass viele emotionale Blockaden und wiederkehrende Muster ihrer Wurzeln in frühen Prägungen des Nervensystems haben. Ein Coach, der die Polyvagal-Theorie versteht, erkennt, wenn ein Klient im dorsalen Vagus-Zustand “eingefroren” ist oder durch sympathische Übererregung getrieben wird. Klassische Coaching-Methoden greifen dann oft ins Leere, weil das Nervensystem nicht in einem Zustand ist, der Veränderung ermöglicht.

Erfolgreiche Coaching-Arbeit bei Entwicklungstrauma beginnt daher mit der Regulation des Nervensystems. Coaches schaffen zunächst ein Gefühl von Sicherheit und helfen ihren Klienten, wieder Zugang zu ihrem ventralen Vagus zu finden. Erst dann können Ziele definiert, Strategien entwickelt und nachhaltige Veränderungen eingeleitet werden.

Die Beziehungsebene als Schlüssel zur Heilung

Der zentrale Aspekt von Traumaheilung ist, dass sich der Körperzustand verändert – weniger Stress ist die Ursache, warum wir uns wohlfühlen. Doch die Regulation des Nervensystems hängt ursächlich von der Erfahrung von Sicherheit im Kontakt und der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ab. Es gibt eine Lösung letztlich nur durch neue Beziehungsmuster. Unser Organismus hat kein Bedürfnis nach Vagusübungen, sondern nach Kontakt, Nähe und tiefen Beziehungen!

Im Coaching bedeutet dies: Du machst die Erfahrung von Sicherheit, während du im Kontakt mit einem Menschen bist, und das erlaubt es deinem Körper, jahrzehntelang festgehaltene Spannungen zu lösen. Dies führt dazu, dass dein Nervensystem die Entwicklung auf Beziehungsebene nachholt, die als Kind nicht möglich war. Es geht nicht darum, gute Zustände zu erreichen, sondern das Verhältnis zu Menschen und zur ganzen Welt tiefgreifend neu auszurichten.

Die Polyvagal-Theorie in der Führung: Neurobiologie des Vertrauens

Führungskräfte, die die Polyvagal-Theorie verstehen, verfügen über einen entscheidenden Vorteil im Umgang mit ihren Teams. Sie erkennen die neurologischen Grundlagen zwischenmenschlicher Dynamiken und können bewusst Rahmenbedingungen schaffen, die das Nervensystem ihrer Mitarbeiter in einen Zustand sozialer Verbindung versetzen.

Eine Führungskraft, die selbst im ventralen Vagus-Zustand ist, überträgt diese Regulation auf ihr Team. Ihre ruhige Stimme, offene Körpersprache und authentische Präsenz signalisieren Sicherheit. In kritischen Situationen kann sie durch ihre eigene Regulation das gesamte Team stabilisieren – ein Phänomen, das die Polyvagal-Theorie als “Ko-Regulation” beschreibt.

Moderne Führung bedeutet nicht mehr, Autorität durch Dominanz auszuüben. Stattdessen schaffen wirksame Führungskräfte psychologische Sicherheit, in der Innovation und Kreativität gedeihen können. Sie verstehen, dass ein Team im sympathischen Alarmzustand zwar kurzfristig Höchstleistungen erbringen kann, langfristig jedoch ausbrennt und die Fähigkeit zu strategischem Denken verliert.

Polyvagal-Theorie Übungen für Coaching und Alltag

Die Polyvagal-Theorie bietet praktische Werkzeuge für die Selbstregulation, die sowohl im Coaching als auch im täglichen Leben angewendet werden können. Spezielle Polyvagal-Theorie Übungen können das autonome Nervensystem gezielt beeinflussen: Atemübungen, die das Ausatmen verlängern, aktivieren den Vagus-Nerv. Summen, Singen oder Gähnen stimulieren ebenfalls die parasympathischen Anteile. Körperübungen wie sanfte Bewegungen oder progressive Muskelentspannung helfen dabei, aus sympathischer Übererregung herauszufinden.

Eine besondere Rolle spielt das autonome Zittern – ein natürlicher Mechanismus, den auch Tiere nutzen, um Stress abzubauen. Die Polyvagal-Theorie Zittern-Techniken, auch als neurogenes Zittern bekannt, helfen dabei, im Körper gespeicherte Spannungen zu lösen und das Nervensystem zu regulieren. Diese Techniken eignen sich besonders für Menschen mit Entwicklungstrauma, da sie dem Körper ermöglichen, alte Aktivierungen sanft zu lösen.

Besonders wirkungsvoll ist die bewusste Arbeit mit der Neuroception: Wir können lernen, Signale von Sicherheit bewusst wahrzunehmen – ein Vogel, der vor dem Fenster singt, die warme Sonne auf der Haut oder das Lächeln eines Freundes. Coaches integrieren diese Übungen in ihre Arbeit, um ihren Klienten praktische Tools für den Alltag zu vermitteln.

Wichtiger Hinweis zu Körperübungen: Wenn wir dem Körper nur mit Übungen kurzzeitig helfen, sich zu entspannen, werden unsere trennenden Beziehungsmuster früher oder später dafür sorgen, dass wir wieder leiden. Reine Vagusübungen können unbewusste Projektionen von Gefahr im Beziehungskontext nicht auflösen – sie sind, überspitzt gesagt, “die gesündeste Form von Traumakompensation”. Nur durch neue Erfahrungen auf Beziehungsebene können diese mentalen Strukturen nachhaltig aktualisiert werden. Der triggernde Kontext (zwischenmenschliche Nähe) muss mit neuen Erfahrungen von Sicherheit überschrieben werden – und das geht nicht außerhalb dieses Kontextes.

Polyvagal-Theorie Kritik und wissenschaftliche Einordnung

Wie jede wissenschaftliche Theorie steht auch die Polyvagal-Theorie in der Diskussion. Die Polyvagal-Theorie Kritik konzentriert sich hauptsächlich auf anatomische Details von Porges’ ursprünglichen Annahmen. Einige Neurowissenschaftler argumentieren, dass bestimmte evolutionäre Zuordnungen zu vereinfachend dargestellt werden. Andere fragen, ob die hierarchische Darstellung der drei Systeme der komplexen Realität des Nervensystems gerecht wird.

Diese Kritik schmälert jedoch nicht den praktischen Wert der Polyvagal-Theorie. Selbst wenn nicht alle Details anatomisch exakt sind, bietet das Modell einen wertvollen Rahmen für das Verständnis menschlicher Reaktionen auf Stress und Trauma. Die klinischen Erfahrungen bestätigen immer wieder die Nützlichkeit des polyvagalen Denkens. Wichtig ist eine differenzierte Betrachtung, die sowohl die Stärken als auch die Grenzen der Theorie anerkennt.

Gesellschaftliche Implikationen: Von Therapie bis Coaching

Die Polyvagal-Theorie hat auch gesellschaftspolitische Relevanz. Sie hilft uns zu verstehen, warum Menschen in unsicheren Umgebungen anders reagieren als in sicheren. Armut, Diskriminierung oder gesellschaftliche Instabilität versetzen das Nervensystem in chronische Alarmbereitschaft und beeinträchtigen die Fähigkeit zu sozialer Verbindung und Lernen.

Bildungseinrichtungen, die diese Erkenntnisse berücksichtigen, schaffen zunächst ein Gefühl von Sicherheit, bevor sie Lernziele verfolgen. Unternehmen erkennen, dass psychologische Sicherheit die Grundlage für Kreativität und Produktivität bildet. Coaches und Therapeuten arbeiten Hand in Hand daran, Menschen dabei zu unterstützen, ihre durch Entwicklungstrauma geprägten Muster zu überwinden und ihr volles Potenzial zu entfalten.

Ausblick: Die Polyvagal-Theorie als Wegweiser für menschliche Verbindung

Die Polyvagal-Theorie erweitert unser Verständnis dessen, was es bedeutet, menschlich zu sein. Sie zeigt, dass unsere Fähigkeit zu Verbindung, Empathie und Liebe neurologisch in unserem autonomen Nervensystem verankert ist. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie wichtig es ist, Bedingungen zu schaffen, die diese Fähigkeiten fördern.

Vielleicht liegt hier der größte Wert der Polyvagal-Theorie: Sie erinnert uns daran, dass echte Heilung und Wachstum nur in einem Klima der Sicherheit und Verbindung möglich sind. In einer Zeit, die oft von Stress, Angst und Isolation geprägt ist, bietet die Polyvagal-Theorie sowohl Erklärung als auch Hoffnung.

Die Polyvagal-Theorie lädt uns ein, sensibler für die nonverbalen Signale zu werden, die wir aussenden und empfangen. Sie ermutigt uns, bewusst Räume der Sicherheit zu schaffen – für uns selbst und für andere. Und sie zeigt uns, dass die Fähigkeit zu tiefer menschlicher Verbindung nicht verloren ist, sondern nur darauf wartet, wieder aktiviert zu werden.

Die Polyvagal-Theorie ist mehr als nur ein wissenschaftliches Modell – sie ist eine Einladung, unsere Menschlichkeit neu zu entdecken und zu leben.

Möchtest du mehr über die Polyvagal-Theorie erfahren und wie sich dein autonomes Nervensystem beeinflusst?

Melde dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch!

Buchempfehlungen zur Polyvagal-Theorie